Органы власти России уделяют особое внимание поддержке Дальнего Востока как геостратегической территории, играющей важнейшую роль в обеспечении «устойчивого социально-экономического развития, территориальной целостности и безопасности Российской Федерации» [1, 2], что обусловливает внимание к характеристикам населения региона. Приоритетом современной государственной политики России является развитие человеческого потенциала как цели «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [3], «возможности для самореализации и развития талантов» как одной из национальных целей [4].

Однако основной проблемой остается миграция населения: четыре из одиннадцати регионов Дальнего Востока входят в десятку лидеров с наибольшим миграционным оттоком, с 1991 года численность дальневосточников сократилась в 1,3 раза [5]. Наиболее высокую долю среди уезжающего населения составляют выпускники общеобразовательных школ и выпускники вузов. По данным исследований миграционных стратегий молодежи Дальнего Востока, уезжают в основном конкурентоспособные высокопотенциальные молодые люди, следствием чего является гипотетическое снижение качества человеческого потенциала [6-8].

Доля населения моложе трудоспособного возраста в ДФО достаточно высокая, выше, чем в среднем по России, – 20,8% [7, 9], что позволяет утверждать, что именно система образования вместе с партнерами может сыграть ведущую роль не только в выявлении и поддержке, но и в закреплении в регионе высокопотенциальной молодежи, а также в повышении потенциала прибывающего и закрепленного в регионе населения.

В целях выработки предложений по мерам, необходимым для формирования, сохранения и поддержки высококачественного человеческого капитала, способного обеспечить высокий темп развития Дальнего Востока, следует попытаться оценить наличный уровень качества потенциала молодежи (в аспекте одаренности и высоких достижений в возрастной группе 7–35 лет) и его динамику.

Однако распространенные методики исследования качества человеческого потенциала [10-12] не дают возможности оценить его в аспекте высоких достижений и подтвердить или опровергнуть на основе данных предположение о снижении качества человеческого потенциала региона вследствие неравноценного по уровню образования, одаренности, достижений обмена уезжающих и прибывающих жителей края.

Научные результаты получены при финансовой поддержке Министерства образования и науки Хабаровского края. Номер государственной регистрации НИР 123122600095-7 от 26.12.2023 г. «Оценка качества и условий развития человеческого потенциала молодежи Хабаровского края и Дальневосточного федерального округа (в аспекте одаренности)».

Цели исследования: теоретическое обоснование и разработка методики оценки человеческого потенциала молодежи региона в аспекте одаренности в возрастной группе 7–35 лет; изучение состояния человеческого потенциала молодежи Хабаровского края и Дальневосточного федерального округа в аспекте одаренности и высоких достижений.

Методология и методика исследования

Понятие «человеческий потенциал» обсуждается достаточно широко в философской, экономической, социологической, педагогической литературе. Подробные обзоры подходов сделаны, например, О.И. Ивановым [13], А.А. Федотовым [14, 15, 16], которые фактически представляют два подхода к рассмотрению этого феномена. Так, А.А. Федотов рассматривает человеческий потенциал как «совокупность характеристик населения, выступающих в качестве его внутренних возможностей для реализации и всестороннего развития человека в соответствии с его стремлениями и потребностями»: естественный прирост населения, образование, посещение музеев, театров, продолжительность жизни, алкоголизм и наркомания, преступность [15, с. 29].

В отечественных и зарубежных исследованиях разрабатываются представления о структуре человеческого потенциала и выделении его экономически значимых компонентов путем оценки их влияния на регион в целом и отдельных показателей регионального развития (валового регионального продукта на душу населения, инновационной экономики): биофизический, трудовой, интеллектуальный, образовательный, коммуникативный, культурный, эмоциональный, творческий, инновационно-интеллектуальный компоненты [17, 18, 19].

Методики оценки различных компонентов человеческого потенциала регионов достаточно просты и характеризуют состояние всего населения региона именно в аспекте возможности дальнейшей реализации и капитализации:

– образовательный компонент: численность обучающихся, студентов; доля лиц со средним профессиональным образованием в общей численности занятых; доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности занятых;

– инновационно-интеллектуальный компонент: численность кадров высшей квалификации (аспирантов и докторантов); численность работников, получивших дополнительное профессиональное обучение; численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками; выдано патентов на изобретения и полезные модели [11].

Среди вышеназванных показателей лишь один характеризует реализацию человеческого потенциала как возможности через его продуктивность – количество выданных патентов.

Очевидно, такое понимание феномена более релевантно для социально-экономических исследований, и такая система показателей отражает, по мнению О.И.Иванова, скорее, условия его формирования [13, с. 221].

В контексте задач педагогического исследования авторам представляется более эвристичной концепция О.И. Иванова, базирующаяся на деятельностном подходе, определяющая человеческий потенциал «как сформированные во взаимодействии с социальной средой совокупности систем универсальных (общих) и специфических (специализированных) потребностей, способностей и готовностей различных социальных акторов выполнять общественно необходимые деятельности, основные социальные роли, функции, а также полученные акторами на основе использования этих систем разнообразные свойства, приобретения, заслуги, звания и т.п., которые в совокупности обеспечивают их общую дееспособность» [13, с. 39]. При этом, по мнению ученого, ядром исследуемого феномена являются способности [13, с. 17].

Такая концепция позволила О.И. Иванову предложить новый подход к системе показателей человеческого потенциала, основанный на понимании его природы и предназначения, включая показатели продуктивности и результативности участия людей в общественно необходимых деятельностях [13, с. 222]. Отметим значимый для настоящего исследования подход к пониманию и оценке человеческого потенциала в зависимости не от внешних условий его формирования, а от внутренних его характеристик и результатов реализации.

Зарубежные исследователи, как правило, редко используют термин «человеческий потенциал» для характеристики качеств общностей (населения территории или коллектива организации) в социально-экономическом контексте, предпочитая термин «человеческий ресурс» как результат капитализации потенциала [20, 21]. В этом контексте человеческий потенциал трактуется как навыки, способности, характеристики мышления и черты характера человека.

Критикуя этот подход, Дэвид Дей для обоснования процессной модели развития талантов разработал новую концепцию человеческого потенциала как совокупности качеств, «которые могут быть реализованы или развиты через опыт, приводящий к некоторому объективно определяемому успеху и достижениям» [21, с. 26].

Опираясь на концепции О.И. Иванова и Д. Дея, возможно, во-первых, оценить и сравнить человеческий потенциал регионов, используя данные о результатах его реализации, то есть об успехах и достижениях. Во-вторых, понимание человеческого потенциала как результата «динамического взаимодействия эндогенных и экзогенных сил, раскрывающих силу воспитания и природы» [13, с. 39] позволяет на основе данных о достижениях жителей региона делать выводы и об условиях его поддержки в регионе.

Предположение авторов статьи о возможности оценивания человеческого потенциала региона в аспекте одаренности (то есть в аспекте высоких достижений) основано также на предложенной научным коллективом под руководством Д.Б. Богоявленской и В.Д. Шадриковым концепции одаренности, в которой одаренность понимается как «системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких по сравнению с другими людьми, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности» [22].

Ограничение рамки предпринятой авторами оценки человеческого потенциала региона определенной социальной группой – молодежью – связано с опорой на современные теории молодежи как важнейшего фактора социального развития (Г. Стенли Холл, К. Грос, Ш. Бюлер, Е. Г. Слуцкий, И.М. Ильинский, В.А. Луков).

Особенно значимыми для настоящего исследования являются положения гуманитарной концепции научной школы И.М. Ильинского, позволяющие рассматривать молодежь как носителя «огромного интеллектуального потенциала, особых способностей к творчеству», носителя «процессов, которые развернутся в полную мощь в будущем»; часть общества, на субъектность которой необходимо опереться, «чтобы вытянуть целое – все общество, его настоящее и будущее» [23, с. 36]. Такое понимание социальной роли молодого поколения обосновывает значимость оценки качества человеческого потенциала молодежи именно в аспекте высоких достижений в процессе обсуждения перспектив опережающего развития дальневосточного региона.

Несмотря на то что в правовом поле демографические характеристики молодежи определены более четко, хотя и варьируются от 14 до 30 (35) лет [24], исследователи по-разному определяют возрастные рамки этого социального слоя в зависимости от целей исследования [25]. Авторы рассматривают когорту в возрасте 7–35 лет, поскольку государственная информационная система «Таланты России», данные которой используются в работе, собирает информацию именно об этой возрастной группе.

Поскольку абсолютные статистические показатели, которые содержатся в используемых в настоящей работе источниках данных, позволяют делать только некоторые предварительные выводы, но не дают возможности сравнения результатов регионов, необходимо было преобразовать абсолютные величины в производные – относительные и средние. Для получения относительных статистических показателей авторы использовали общие интенсивные показатели, характеризующие частоту явления в среде (численности населения) за период времени. Интенсивные показатели рассчитывались по формуле: численность высоких достижений / численность населения х 100000, что позволило получить показатель высоких достижений определенной категории на 100000 населения региона, и, в свою очередь, дало возможность сравнения регионов по этим показателям.

Результаты исследования и их обсуждение. В рамках настоящей статьи представлены два блока оценки человеческого потенциала Дальнего Востока.

Первый блок посвящен обзору исследований общего человеческого потенциала Дальнего Востока в сравнении с другими регионами, в которых преобладают демографические, социальные и экономические характеристики. Эта информация позволяет получить представление о фоновых характеристиках населения рассматриваемого региона, что дает возможность оценивать возможности и условия для реализации этого потенциала в достижении высоких результатов.

Во втором блоке представлены результаты анализа данных о высоких достижениях молодежи Дальнего Востока (7–35 лет) из открытых источников, сравнения их с достижениями этой когорты других регионов страны, а также первичные гипотезы о причинах выявленных отличий.

Чаще всего для оценки общего человеческого потенциала страны или региона используется Индекс человеческого развития (до 2013 г. – развития человеческого потенциала), который рассчитывается как среднеарифметическая сумма значений индексов долголетия, образования и дохода [10]. Согласно данным этого рейтинга регионов РФ (2016 г., 2019 г.), дальневосточные регионы, кроме Еврейской автономной области, имели высокие, по международной методологии, показатели человеческого развития [10, 26].

Места регионов ДФО в рейтинге Индекса человеческого развития субъектов РФ свидетельствуют в целом о более низком уровне человеческого потенциала округа по сравнению с другими федеральными округами: восемь из одиннадцати регионов ДФО находятся во второй половине рейтинга [10, с. 161–162].

Однако для целей настоящего исследования анализ положения регионов в названном рейтинге недостаточно информативен, так как интересующий аспект качества человеческого потенциала (аспект высоких достижений молодежи) в данной методике не отражается, характеризуется в основном социальными и экономическими параметрами.

Исключительно анализу человеческого потенциала восточных регионов России было посвящено исследование Е.В. Рюминой [12], в методике которой еще больше социальных и экономических показателей. Однако в материалах исследования можно обнаружить отдельную оценку по показателю «Уровень образования», определяемому как доля занятых, имеющих высшее и среднее профессиональное образование. Согласно результатам этого исследования, средний уровень в регионах ДФО составляет 75,1%, а средний показатель по России – 79,2%, что подтверждает отставание населения Дальнего Востока по уровню образования от других регионов.

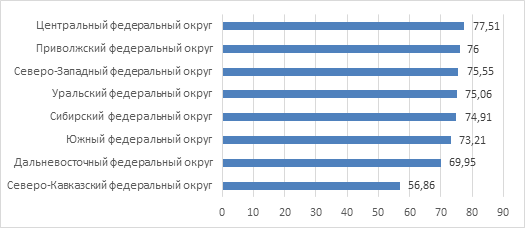

Для оценки базового состояния человеческого капитала возможно также использовать данные интегрального показателя «Уровень образования», применяемого в оценке эффективности деятельности высших должностных лиц и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ [27], который рассчитывается с учетом доступности дошкольного образования; доли населения в возрасте 15–21 года, охваченного образованием; доли рабочей силы от 22 лет, имеющей профессиональное образование; доли граждан, прошедших обучение по дополнительным и основным профессиональным программам (на основе данных Минпросвещения РФ, Минобрнауки РФ и Росстата) (рис. 1).

Рис. 1. Значение показателя «Уровень образования» для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ по федеральным округам РФ (2021 г.). Данные предоставлены Министерством образования и науки Хабаровского края

Сравнение регионов по интегральному показателю «Уровень образования» обнаруживает более низкий уровень человеческого капитала и более низкие стартовые возможности его развития в регионах Дальнего Востока.

Дополнить характеристику состояния населения Дальневосточного федерального округа может информация о рейтинге образовательного потенциала регионов в технической сфере за 2022 г. (таблица) [28].

Таблица 1

Место регионов ДФО в рейтинге образовательного потенциала регионов в технической сфере (2022 г.)

|

Субъект ДФО |

Значение |

Рейтинг РФ |

|

Республика Саха (Якутия) |

19,21 |

31 |

|

Приморский край |

17,42 |

33 |

|

Республика Бурятия |

13,66 |

43 |

|

Хабаровский край |

13,55 |

44 |

|

Забайкальский край |

6,8 |

69 |

|

Амурская область |

5,8 |

72 |

|

Камчатский край |

4,99 |

76 |

|

Магаданская область |

4,79 |

78 |

|

Сахалинская область |

4,35 |

79 |

|

Чукотский автономный округ |

3,09 |

83 |

|

Еврейская автономная область |

1,99 |

85 |

Примечание. Составлено авторами по [28]

Рейтинг образовательного потенциала регионов в технической сфере обращен к интересующей авторов социально-демографической группе – молодежи, поэтому его результаты представляют особый интерес для нашего исследования. Вместе с тем анализ данных рейтинга также подтверждает отставание ДФО от других субъектов РФ – только 4 субъекта округа находятся в середине рейтинга, остальные его замыкают.

В целом оценка общего человеческого потенциала Дальневосточного федерального округа позволяет сделать выводы об относительно более низких показателях его характеристик, значимых для оценки перспектив реализации планов опережающего развития Дальнего Востока.

Общие характеристики населения Дальнего Востока дополняет информация о качестве общего образования, которое составляет базовое условие для формирования и реализации потенциала молодежи.

В рейтинге регионов по качеству школьного образования, сформированном в 2021 г. Рособрнадзором по 12 критериям показателей «Результаты обучения школьников», «Практикоориентированность школьного образования» и «Качество управления системой школьного образования», регионы Дальневосточного федерального округа находятся во второй половине списка (за исключением Хабаровского края) (рис. 2) [29].

Рис. 2. Места регионов ДФО в сводном рейтинге Рособрнадзора РФ по качеству школьного образования. Источник [29]

Также в результате кластеризации регионов по «образовательному потенциалу субъекта РФ» ни один из субъектов Дальневосточного федерального округа не попал в кластер регионов с высоким потенциалом, лишь 4 региона определены в кластер со средним потенциалом (Хабаровский и Камчатский края, Амурская и Магаданская области), остальные отнесены к группе с низким образовательным потенциалом [30].

Кластеризация проводилась в 2022 г. в рамках проекта «500+», курируемого Рособрнадзором, на основе комплексного анализа данных о качестве образования в школах регионов и контекстных данных рисковых школ.

Вышеприведенные данные позволяют в той или иной мере оценить усредненные характеристики человеческого потенциала, но не позволяют выявить меру «талантливости» населения, долю высокопотенциальных, одаренных людей, на которых в большей степени можно делать ставку при реализации прорывных стратегий, при формировании интеллектуально-профессиональной элиты регионов.

Для получения данных, позволяющих оценить человеческий потенциал молодежи (7–35 лет) в аспекте одаренности, авторы обратились к источникам данных о высоких достижениях соответствующей когорты.

В целях исследования авторами использовались расчеты экспертов портала Олимпиада.ru, которые ежегодно формируют неофициальный рейтинг регионов по итогам заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников [31, 32]. Расчет относительного статистического показателя (интенсивного коэффициента) позволяет сравнивать регионы по показателю достижений во Всероссийской олимпиаде школьников, оценивать относительную динамику этих достижений.

Анализ данных рейтинга показывает, что ученики регионов Дальнего Востока реже, чем дети других федеральных округов, показывают высокие результаты во Всероссийской олимпиаде школьников (рис. 3).

Рис. 3. Позиции регионов ДФО в неофициальном рейтинге по итогам заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников (2021 г., 2022 г., 2023 г.).

Составлено авторами по [31, 32]

Три дальневосточных региона стабильно повышают место в рейтинге: Камчатский край – на 14 пунктов, Приморский край – на 9 пунктов, Республика Бурятия – на 30 пунктов. В то же время ряд регионов ДФО в течение последних лет постепенно теряют позиции в неофициальном рейтинге: Хабаровский край – на 27 пунктов, Чукотский автономный округ – на 11 пунктов, Забайкальский край – на 14 пунктов, Еврейская автономная область – на 35 пунктов. Три из 11 регионов Дальневосточного Федерального округа вообще не подготовили в 2023 г. победителей и призеров заключительного этапа олимпиады, и только 4 региона расположились в первой половине рейтинга (рис. 3).

Данные о более широком круге талантливых детей и молодежи из регионов Российской Федерации, демонстрирующих высокие результаты в различных интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсных мероприятиях, отражены в Государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способности [33]. Поэтому анализ данных этого ресурса позволяет оценить человеческий потенциал молодежи регионов (в аспекте одаренности) по более широкому спектру высоких достижений.

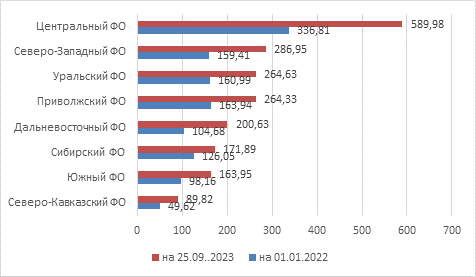

На основании данных отчета «Численность детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет включительно, ставших победителями или призерами олимпиад и иных конкурсных мероприятий, включенных в перечни, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации...» [33], также были рассчитаны относительные статистические показатели (интенсивные коэффициенты) – количество талантливых молодых людей на 100 тыс. населения (рис. 4).

Рис. 4. Численность талантливых молодых людей (7–35 лет) на 100 тыс. населения по федеральным округам. Расчеты выполнены авторами по [13, 14]

По количеству молодых людей, демонстрирующих высокие достижения в расчете на 100 тыс. человек, Дальневосточный федеральный округ за полтора года с предпоследнего места передвинулся в середину рейтинга и занимает 5-е место из 8 федеральных округов, показав и самый высокий темп роста (рис. 4).

Можно предположить, что на численность высокопотенциальных молодых людей может существенным образом влиять не только удаленность регионов ДФО от научных и культурных центров, но и удаленность от мест проведения мероприятий, достижения в которых учитываются при формировании государственного информационного ресурса «Таланты России».

Однако более доказательными для исследования могли бы быть данные интегрального показателя «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» за отчетный период (прошедший год)», используемого для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ [34].

Этот показатель был включен в методику оценки руководителей регионов только в 2021 г., в открытом доступе данных по нему нет. Там не менее, для исследования интересна и собственно методика расчета показателя, характеризующего эффективность мер, направленных на выявление, поддержание и развитие способностей и талантов у детей и молодежи, предпринимаемых органами исполнительной власти и руководителем региона.

Для определения значения показателя предложено использование следующих критериев: доля детей (5–18 лет), охваченных услугами в сфере дополнительного образования; доля детей и молодежи (7–30 лет), у которых выявлены выдающиеся способности и таланты; доля детей и молодежи (7 до 30 лет), проявивших выдающиеся способности и получивших государственную поддержку в различных формах.

Можно рассчитывать, что такой выбор критериев должен серьезным образом стимулировать органы власти регионов к развитию систем поддержки одаренных школьников и студентов.

Вместе с тем следует привести в соответствие возрастные параметры для синхронизации системы учета достижений и системы оценки эффективности работы с талантами: в Государственном информационном ресурсе «Таланты России» собираются данные о численности талантливых детей и молодежи от 7 до 35 лет.

В целях исследования авторы воспользовались отдельными критериями интегрального показателя «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи», используя для расчетов данные Государственного информационного ресурса «Таланты России» (рис. 5).

Рис. 5. Численность детей и молодежи (7–35 лет), получивших премии и гранты Президента РФ, на 100 тыс. человек населения.

Расчеты выполнены авторами по [33, 35]

По количеству молодых людей, получивших государственную поддержку в виде премий и грантов Президента, в расчете на 100 тыс. человек, Дальневосточный федеральный округ занимает 7-е место из 8 федеральных округов (рис. 5), что в определенной степени подтверждает вывод о низкой доступности для жителей региона возможностей демонстрации своих достижений в местах проведения значимых мероприятий, возможностей общения с высокопотенциальными сверстниками из центральных регионов. Кроме того, это косвенным образом может свидетельствовать и об относительно более низкой квалификации их наставников по той же причине – удаленности от культурных и научных центров, ограниченной возможности участия в обмене опытом и повышении квалификации у лидеров. Однако проверка этих предположений не входила в задачи настоящей статьи и требует самостоятельного исследования.

Заключение. В результате проведенного исследования авторам удалось теоретически обосновать возможность оценки человеческого потенциала региона не только в аспекте демографических, социальных и экономических характеристик населения, которые определяют скорее возможности и условия для формирования рассматриваемого феномена, но и с точки зрения эффективности его реализации, в аспекте важнейшего проявления одаренности – высоких достижений. Обоснована идея эвристичности оценки человеческого потенциала одной из социально-демографических групп – молодежи – как источника и движущей силы будущих преобразований в регионе. Обосновано использование относительных статистических показателей, а именно инерционного коэффициента, для оценки и выявления не всегда обнаруживаемых при использовании абсолютных показателей тенденций динамики характеристик.

Анализ состояния качества человеческого потенциала Дальнего Востока позволяет сделать следующие выводы: уровень образования и доля высокопотенциального населения на Дальнем Востоке ниже, чем в других федеральных округах (за исключением Северо-Кавказского федерального округа) и продолжают снижаться. Очевидно, что на снижение доли высокопотенциального населения оказывают влияние те же особенности демографических процессов, которые влияют и на снижение общего человеческого потенциала региона: неравноценная в количественном и качественном отношении замена убывающего населения с более высокими характеристиками на прибывающее население с более низким уровнем образования и квалификации.

Материалы исследования могут лечь в основу актуализации стратегий и проектов развития социокультурной сферы региона, в частности образования, культуры, молодежной политики.

Материалы исследования способны стать основой планов и проектов работы университетов по профессиональной ориентации, сопровождению высокопотенциальных школьников, программы акселерации и карьерного сопровождения для талантливых студентов.

Ограничениями проведенного исследования являются отсутствие в открытом доступе ряда документов, данные из которых могли бы помочь расширить набор показателей для оценки (например, результаты оценки эффективности деятельности руководителей регионов по показателям «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи»; «Рейтинг эффективности систем среднего профессионального образования регионов, анонсированный исследовательским коллективом Самарского филиала РАНХиГС» и др.).

В рамках заявленных целей исследование можно считать завершенным. Вместе с тем будет продолжена работа по изучению причин выявленных тенденций, миграционных настроений и образовательных стратегий молодежи Хабаровского края и Дальнего Востока, выявлению инструментов сохранения, развития и привлечения высокопотенциальной молодежи в Хабаровский край и на Дальний Восток.

Библиографическая ссылка

Кузнецова А.Г., Борзова Т.В. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (В АСПЕКТЕ ОДАРЕННОСТИ) // Современные проблемы науки и образования. – 2024. – № 2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=33390 (дата обращения: 01.06.2024).