Преобразования, происходящие в настоящее время в Российской Федерации во всех сферах жизнедеятельности, обусловлены политическими, социальными и экономическими изменениями, произошедшими в стране. Данные преобразования коснулись и системы отечественного образования, основная цель которого состоит в приведении его в «соответствие актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства» [1, с. 245].

Нормативные документы, такие как Федеральные государственные образовательные стандарты, Концепции преподавания учебных предметов в образовательных организациях Российской Федерации, программа «Развитие образования», Национальный проект «Образование», одно из центральных мест отводят «…патриотическому воспитанию молодежи как ответственных граждан Российской Федерации на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей; укреплению этих ценностей, культуры и исторической памяти, а также повышению мотивации к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края…».

Однако, как показывает практика, крайне актуальной является проблема воспитания в её единстве с обучением. По мнению ученых и практикующих учителей, в современной школе «первую скрипку» играет обучение, подготовка к сдаче ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, а воспитание чаще сводится к внеклассным занятиям в школе и внеаудиторным в вузе, к получению необязательных «воспитательных услуг» в структурах дополнительного образования детей и молодежи [2, с. 34].

Одним из способов реализации единства целей обучения и воспитания является использование методов и средств контекстного обучения в образовательном процессе школы. Существует большое разнообразие элементов контекстного обучения, среди которых особая роль принадлежит контекстным задачам как «средству реализации контекстного подхода» [3].

Основная цель обучения решению контекстных задач состоит в «добывании» учеником субъективно нового, значимого для него знания. Одновременно с актуализацией и формированием предметных знаний и умений обучающий получает «опыт эмоционально-ценностного отношения, осознания личностной значимости проблемы» [4, с. 119].

Цель данного исследования состоит в реализации идеи воспитательной направленности обучения при изучении школьного курса физики через решение контекстных задач историко-краеведческого характера.

Материал и методы исследования

В настоящее время в психолого-педагогической литературе представлены разные определения контекстной задачи [5-7]. В данном исследовании будем придерживаться определения, сформулированного В.В. Сериковым: «контекстная задача – это задача мотивационного характера, в условии которой описана конкретная жизненная ситуация, коррелирующая с имеющимся социокультурным опытом учащихся (известное, данное); требованием (неизвестным) задачи является анализ, осмысление и объяснение этой ситуации или выбор способа действия в ней, а результатом решения задачи является встреча с учебной проблемой и осознание её личностной значимости» [6, с. 22]. Условие и исходные данные контекстной задачи носят «характер междисциплинарной интеграции – целенаправленное усиление междисциплинарных связей при сохранении теоретической и практической ценности каждой из учебных дисциплин» [8, с. 112].

Чтобы добиться единства обучения и воспитания как неразрывных частей единого образовательного процесса, предлагается при изучении обязательных учебных дисциплин и выполнении проектов использовать контекстные задачи, содержащие проблемные ситуации с описанием исторических, биографических, краеведческих фактов и противоречий, для решения которых необходимы предметные знания.

Результаты исследования и их обсуждение

Физика, как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве обязательной учебной дисциплины, вносит свой особый вклад в подготовку и воспитание подростков и молодежи. Овладение содержанием школьного курса физики предполагает освоение учеником понятий о физических явлениях, объектах, величинах и основных положений физических теорий; «открытие» научных фактов и физических законов; создание технических объектов и экспериментальных установок; усвоение эмпирических и теоретических методов познания природы; знание огромного количества исторических сведений и фактов об этапах развития физики и техники, научных открытиях великих ученых [9].

Совместное использование в процессе обучения физике сведений из истории научных открытий и краеведческого материала имеют своей целью формирование у учащихся системы конкретных предметных знаний, умение видеть проявление физических явлений и законов в окружающей действительности, а также становление у них системы духовно-нравственных ценностей, которые определяют личностное и профессиональное становление человека [10].

Следует отметить, что в стандартных учебниках по физике невозможно специально рассматривать краеведческий аспект проблем и задач, решаемых с опорой на физические знания, вследствие огромной протяженности нашей страны и наличия у каждого человека своей малой Родины. Чтобы органично включить в содержание изучаемого материла контекстные физические задачи с историко-краеведческим аспектом, учителю необходимо не только владеть методикой обучения предмету, но и знать историю своего региона [11].

При формулировании условий таких задач будем руководствоваться следующими требованиями:

· условие задачи должно иметь интересный сюжет или необычные исходные данные, которые дают возможность повысить уровень интереса и активность учащихся на уроке;

· задача должна быть однозначно понятной учащимся в соответствии с их возрастом, т.е. соответствовать знаниям и уровню школьной программы по физике;

· задача должна содержать принятые обозначения и единицы тех или иных величин или содержать сведения, позволяющие осуществлять перевод внесистемных единиц в СИ (система интернациональная);

· при выполнении задания у учащихся должны формироваться действия конкретного метода решения физических задач (координатного, динамического, энергетического, термодинамического, метода равных потенциалов и других) [12].

В соответствии с данными требованиями разработана авторская система контекстных задач, которые целесообразно использовать при изучении конкретных тем школьного курса физики. Приведём формулировки и возможные решения нескольких контекстных физических задач, содержащих историко-краеведческие знания об истории города Астрахани и Астраханской области.

Задача № 1. Село Замьяны Астраханской области было основано в 1764 году на правом берегу Волги по прошению одного знатного калмыцкого владельца Замьянга. Спустя несколько десятилетий из-за песчаных заносов изначально выбранное место стало малопригодным для жилья, и в 1837 году было принято решение о строительстве станицы Замьяны на новом месте ближе к Волге. Для строительства домов не хватало леса, и тогда разрешили рубить деревья в лесах, расположенных выше по течению реки. При сплаве бревен по Волге не все из них доплывали до нужного места. Вычислите, какая часть плывущего по Волге бревна должна находиться в воде, чтобы оно оказалось в Замьянах. Средняя плотность дерева равна 0,52 г/см3, а плотность речной воды 1 г/см3?

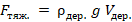

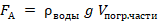

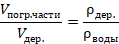

Решение. Учащиеся строят графическую модель ситуации задачи, записывают уравнения для нахождения действующих на бревно сил:

Из условия плавания тел следует равенство этих сил. Решение системы уравнений позволяет вывести расчетную формулу:

Подставляя численные значения в расчетную формулу, ученики устанавливают, что плывущее по Волге бревно должно быть погружено в воду примерно наполовину, чтобы достичь места строительства станицы Замьяны.

Задача № 2. Село Чёрный Яр основано в 1627 году как крепость Черный Острог. Рядом с селом располагаются так называемые зимовальные ямы, в которых зимой скапливается рыба. По правилам рыболовства промышленный вылов рыбы на зимовальных ямах запрещен с 15 октября по 15 апреля, любительское же рыболовство разрешено. Рыбаки-любители зимой делают множество лунок на поверхности водоёма, благодаря чему кислород поступает в пространство, где зимует рыба. На больших глубинах рыбе недостаточно кислорода, поэтому ей приходится подниматься ближе к поверхности лунок. Что делают рыбы, чтобы подняться на поверхность воды? Объясните данное явление с точки зрения физики?

Решение. Ученики устанавливают, что рыба может опускаться в воде, если будет сжимать плавательный пузырь. При уменьшении объёма плавательного пузыря выталкивающая сила уменьшается, рыба погружается полностью или даже опускается в глубину. При увеличении объёма пузыря выталкивающая сила увеличивается, становится больше силы тяжести, и рыба всплывает.

Задача № 3. В историческом центре Астрахани – Белом городе – на берегу Кутума с ХVI века существует постройка, занимающая целый квартал – это Демидовское подворье. Подворье получило название в честь своего владельца купца Тихона Демидовича Лошкарёва, у которого была вторая фамилия Демидов. В архивных документах семья купца значилась как купеческий род Лошкарёвых-Демидовых. Лошкарёв был одним из богатейших астраханских купцов, судовладельцев и рыбопромышленников, который наладил активную торговлю с Персией. Архитектурный ансамбль имеет прямоугольную форму. Особенностью его строений являются боковые корпуса с входными арками и редкими оконными проёмами, тогда как со стороны внутреннего двора фасады оснащены полноценными галереями.

Жители Демидовского подворья решили с размахом отпраздновать Масленицу и угостить одновременно всех соседей вкусными блинами и горячим чаем. Какое количество дров и ведерных самоваров, вместимостью 10 литров каждый, необходимо подготовить жителям подворья для чаепития, чтобы вскипятить 50 литров воды, взятой при температуре 5°С.

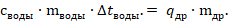

Решение. Учащиеся записывают уравнение теплового баланса, приравнивая количество теплоты, выделившееся при сгорании дров, и количество теплоты, потраченное на нагревание воды:

Выразив из уравнения теплового баланса массу дров и подставив численные значения известных физических величин, ученики находят, что для чаепития нужно запасти не менее 2 кг дров и 5 ведерных самоваров.

Задача № 4. При постройке Астраханского кремля была чётко продумана система защиты от нападения врагов: толщина стен варьировалась от 5 до 8 метров; в стенах размещались бойницы с пушками. Для круговой обороны построили башню Красные ворота, которая сохранилась и располагается на территории сегодняшнего Астраханского кремля. Высота башни достигает 15 метров, внутри неё установлен 8-гранный столб. Согласно архивным данным того времени, огонь пушек башни перекрывал не менее 2/3 ширины Волги, которая в те времена была значительно шире современной.

Оцените дальность полёта ядра, выпущенного с начальной скоростью 220 м/с из артиллерийской пушки, расположенной на башне Красные ворота, с высоты 14 метров под углом 30° к горизонту, и найдите ширину Волги в те времена. Сравните полученный вами результат с данными, имеющимися в Интернете, например на сайте для туристов https://astkraeved.livejournal.com/25792.html и других.

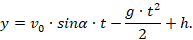

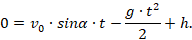

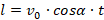

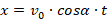

Решение. Пушечное ядро можно считать материальной точкой, зависимость координат от времени для которой выражается уравнениями:

|

|

|

В момент падения ядра в воду x = l; y = 0, тогда уравнение движения принимает вид:

Решение квадратного уравнения позволяет найти его корни. Ученики получают два значения времени движения ядра, из которых выбирают положительный корень: t = 22 c.

Расчет дальности полёта ядра по формуле  дает значение, равное примерно 4 километрам. Ученики делают вывод о том, что ширина Волги во времена строительства Астраханского кремля составляла не менее 6 километров. Сравнив полученный результат с данными, приведенными в Интернете, школьники приходят к выводу, что не вся информация является достоверной и требует критического мышления.

дает значение, равное примерно 4 километрам. Ученики делают вывод о том, что ширина Волги во времена строительства Астраханского кремля составляла не менее 6 километров. Сравнив полученный результат с данными, приведенными в Интернете, школьники приходят к выводу, что не вся информация является достоверной и требует критического мышления.

Описанные выше и подобные им физические задачи прошли успешную апробацию в образовательных учреждениях г. Астрахани и Астраханской области, о чём свидетельствует анализ проведенного опроса среди учащихся и учителей данных учреждений. Опрос проводился в конце учебного занятия на этапе рефлексии. Учащимся предлагалось продолжить одну из фраз, например: «Я узнал...», «Я научился…», «Мне понравилось...», «Для меня стало новым...», «Меня удивило...», «Я понял, что могу...», «У меня получилось...» и т.д. Учащиеся отмечали, что форма подачи физических и историко-краеведческих знаний познавательна и интересна, а сам урок – продуктивен и увлекателен. Учителя физики подчеркивали, что интерес, проявленный учащимися к решению задач, в которых описаны реальные историко-краеведческие жизненные ситуации, очевиден: школьники стали изучать информацию из разных источников, касающуюся проявления физических явлений и законов в окружающей действительности, были организованы пешие и выездные экскурсии по историческим местам г. Астрахани и Астраханской области. Применение такого рода задач на уроках физики оказало положительное влияние на патриотическое воспитание учащихся, помогло им лучше понять историю родного края. При изучении последующих тем ученики сами находили интересные для них ситуации, которые когда-либо происходили в местах их проживания, формулировали проблему в условии задачи и находили решение с применением физических знаний. Использование контекстных физических задач, направленных на формирование необходимых в повседневной жизни практических умений и навыков, кроме того, обеспечивает формирование функциональной грамотности обучающихся, что входит в число основных задач современного образования [13].

Заключение. Контекстные задачи историко-краеведческого характера можно применять на всех этапах обучения: от актуализации опорных физических знаний до их обобщения и систематизации, а также для организации исследовательской, проектной и внеурочной деятельности учащихся. Таким образом, можно утверждать, что применение контекстного подхода на уроках физики помогает учащимся усвоить основные научные знания, научиться применять их при решении задач, а также способствует формированию у них представлений об историко-культурной составляющей физической науки, развивает чувство патриотизма и гордости за свой регион и страну в целом.

Библиографическая ссылка

Крутова И.А., Кириллова Т.В., Фисенко М.А. КОНТЕКСТНЫЕ ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» // Современные проблемы науки и образования. – 2024. – № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=33404 (дата обращения: 01.06.2024).

;

;