Более тридцати лет прошло после утраты общенациональной идеи – строительства и развития социалистического общества, в основе которого заложены такие ценности, как справедливость, дружба, равенство, и во главу ставились интересы человека. С их утратой обострилась проблема формирования патриотизма у жителей сраны.

Проведенные в 2010 году исследования Социологическим центром РАГС при Президенте РФ о понимании населением патриотизма показывают, что население вкладывает в патриотизм следующие аспекты: «любовь к Родине» (70,5%), «уважение к истории страны» (58,1%), «готовность к самопожертвованию ради своей страны» (34,6%), «любовь к родной природе» (33,0%) и другие понятия. В целом патриотами себя считали 84,3% опрошенных респондентов [1].

Рассматриваемая проблема в современный период наиболее остро проявляется среди молодежи (школьников, студентов), настала пора более активно взяться за ее решение [2].

Научное сообщество обосновывает новые национальные идеи на основе применения высших нравственных принципов во всех сферах жизнедеятельности человека. Например, уважение, вера, идеал и др. [3]. Разрабатываются новые педагогические подходы к образованию (Буренина И.В., Быль Е.А., Карачурина Р.Ф., Сайфуллина С.Ф., Шкалей М.А.) [4]. Современным подходом к разрешению проблемы воспитания патриотизма, наряду с изучением истории государственности российской, может быть новый курс, вводимый в учебный процесс вузов «обучение служением». Суть данного подхода заключается в организации в процессе освоения основной образовательной программы поиска решения обучающимися социально важных задач и путей их решения. Решению данной задачи может послужить национальный проект «Образование», разработанные в его рамках инновационные технологии и методики обучения и воспитания подрастающего поколения, формирования настоящих патриотов своей страны.

В Российской Федерации в рамках системы образования Министерством просвещения России с 2021 года внедряется в практику инновационный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». В рамках данного проекта реализуется программа «Орлята России» по развитию социальной активности учащихся начальной школы.

В школах и других образовательных организациях в рамках внеурочных занятий проводятся разговоры о важном, активно внедряется проектная деятельность под руководством образовательного центра «Сириус», деятельность Российского движения детей и молодежи «Движение первых», Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия», а также регионального образовательного центра «Созвездие». Однако участием во всех этих направлениях пока охвачено не все молодое поколение страны.

В вузах введена дисциплина «Основы российской государственности», выделяется больше аудиторного времени на изучение «Истории России», активно внедряется проектная деятельность.

На фоне достаточно острой проблемы формирования патриотизма у молодежи выделяется низкий уровень знаний школьников и студентов о регионе, в котором они учатся и живут. В этом плане вовлечение обучающихся в участие в разработке проектов маршрутов регионального туризма и их реализации в рамках общественных движений может стать эффективным методическим подходом для педагогов.

Использование туристской деятельности для решения задач патриотического воспитания показано в работе Н.В. Молчановой [5].

На развитие внутреннего туризма обращают внимание С.А. Бутуров, О.М. Каныгина, отмечая, что развитие туризма в России оказывает положительное действие на экономику – привлекает инвестиции, расширяет спектр налогоплательщиков и др., решаются социальные задачи: обеспечение новыми рабочими местами, повышение благосостояния, формирование патриотизма [6].

Все больше набирает популярность экологический туризм. В научной литературе под экологическим туризмом понимается форма устойчивого туризма, направленная на посещение людьми природных территорий, не затронутых антропогенно-техногенным воздействием [7-9].

Однако словарь по туризму под экологическим туризмом трактует «сочетание путешествия с экологически чутким отношением к природе, позволяющее объединить радость знакомства с новыми ландшафтами, изучение образцов флоры и фауны с возможностью способствовать их защите» [10, с. 468]. С этим пониманием согласен Д.С.Богатырев, рассматривая экологический туризм как «природо-ориентированный туризм, который призван гармонизировать отношения между человеком и окружающей средой, важной функцией которого являются экологическое просвещение и воспитание» [11].

В целом рассмотренные авторские дефиниции односторонне отражают потенциал экологического туризма. Следует расширить содержание понятия экологического туризма в контексте знакомства с комплексными социоприродными объектами и придать ему статус социоэкологического туризма, так как социоприродные объекты – это интегрированные объекты, они объединяют две формы бытия естественной природы и очеловеченной природы (природа, преобразованная человеческой деятельностью) [12]. Кроме того, придают ему комплексность с позиции включения краеведческой компоненты, исследовательский характер и реализация задачи сохранения данных объектов расширяют его функции.

Таким образом, под социоэкологическим туризмом следует понимать комплексный социоприродо-ориентированный туризм, способствующий гармонизации отношений в системе «природа-человек-общество», направленный на исследование и познание природных, социоприродных, социальных объектов, формирование культуры поведения и патриотизма у туристов.

Такой туризм будет вносить вклад в социально-экономическое развитие территорий, а с другой стороны, обеспечивать общение туристов с социоприродными объектами, местным населением, расширять эколого-краеведческие знания о регионе, исследовательские умения экскурсантов. В целом формировать патриотизм, любовь и уважение к родному региону.

В настоящее время социоэкологический туризм должен решать следующий комплекс задач:

- поиск, исследование и сохранение природных, социоприродных, социальных объектов;

- формирование культуры поведения в отношении к природным, социоприродным, социальным объектам, имеющим историческую, культурную, воспитательную функцию;

- экологическое просвещение туристов путем включения их в природоохранные и культурные мероприятия во время экскурсионных походов;

- способствовать развитию местных территорий, включенных в социоэкологические маршруты;

- формирование патриотизма у туристов.

Территория Курганской области обладает значимым потенциалом для развития социоэкологического туризма. В регионе достаточно много природных, социоприродных, социальных объектов, интересных для знакомства.

Цель работы – провести теоретическое обоснование социоэкологического туризма, разработать модель эколого-краеведческих маршрутов регионального характера, привлечения разнообразных видов туристской деятельности на эколого-краеведческом маршруте в процессе знакомства с природным и духовным наследием Курганской области для решения задач воспитания патриотизма у молодежи.

Задачи:

1. Провести анализ литературы, обосновать актуальность проблемы и содержание социоэкологического туризма.

2. Подобрать методику исследования, включающую в себя комплекс естественно-научных, педагогических методов.

3. Провести оценку знаний о регионе у студентов бакалавриата и выпускников вуза.

4. Предложить эколого-краеведческий маршрут по региону, который должен иметь экономическое, социальное, экологическое значение для развития региона, локальных местных территорий, повышения уровня жизни населения, охраны территорий, воспитания патриотизма, новых впечатлений у туристов.

Материалы и методы исследования. В процессе подготовки статьи проведен анализ имеющихся архивных, статистических и иллюстративных материалов. Источниками для создания эколого-краеведческого маршрута послужили литературные, картографические, статистические материалы, а также результаты собственных исследований.

С целью выявления значимых мест для социоэкологического туризма проведены научные экспедиции в Курганском государственном природном комплексном (ландшафтном) заказнике, селе Усть-Уйское Целинного муниципального округа Курганской области, памятниках природы Иванов Камень, Охонины брови, селах Зырянка, Ушаково, Никитское Катайского муниципального округа Курганской области.

Для оценки туристического потенциала эколого-краеведческого маршрута за основу была взята методика О.В. Котляровой [13, с. 97-98]. В ней достаточно хорошо описаны признаки оценки экологических маршрутов.

Проведено интервьюирование экспертов - преподавателей, педагогов школ, занимающихся разработкой экологических троп и маршрутов на территории школ, города, района, в количестве 15 человек, и местных жителей для выяснения особенностей рассматриваемых объектов социоэкологического туризма [14, с. 219-220]. Для обоснования проблемы исследования проведено анкетирование студентов Курганского государственного университета. В анкетировании приняли участие 40 студентов первого курса (граждане иностранных государств, граждане, проживающие в другом субъекте РФ, граждане Курганской области), 20 выпускников бакалавриата.

Результаты исследования и их обсуждение. С целью обоснования актуальности поставленной проблемы проведен опрос обучающейся в Курганском госуниверситете молодежи.

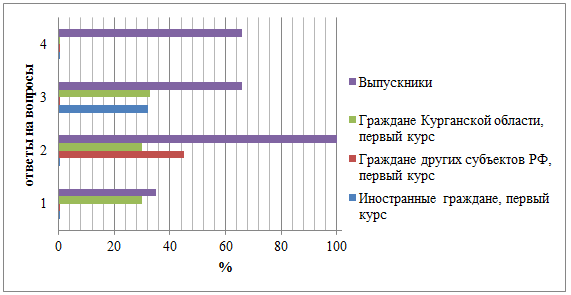

Анализ ответов анкетируемых позволяет сделать вывод о том, что студенты иностранных государств, обучающиеся в России, студенты, приехавшие из других регионов в Курган, очень плохо ориентируются в истории региона, его региональных символах (рис.).

В то же время только треть студентов первого курса из Курганской области смогли ответить на данные вопросы. Лучшая ситуация наблюдается среди ответов выпускников бакалавриата. Все они указывают на отдельные элементы государственных символов Курганской области, однако полного описания региональных государственных символов Курганской области практически никто не указывает.

Что касается знакомства с региональными природными объектами, то результаты опроса показали, что небольшая доля иностранных студентов и студентов из Курганской области знает региональные природные объекты, такие как р. Тобол, оз. Медвежье, однако они не могут назвать охраняемые объекты региона, привести примеры территорий, растений и животных. Очень проблематичными оказались данные вопросы для первокурсников из других регионов. Недостаток знаний о регионе обнаруживают более 35% выпускников бакалавриата.

Знание исторической даты, региональных символов и природных объектов

Примечание: 1 – Дата рождения Курганской области, 2 – Что изображено на гербе Курганской области? 3 – Знание региональных природных объектов, 4 – Знание охраняемых территорий, растений и животных в Курганской области.

Следовательно, молодое поколение (выпускники школ, студенты) практически не знает регион, в котором они живут, обучаются.

Что касается учащихся школ, то данная проблема усугубляется еще и тем, что в учебных планах школ региона практически нет предметов, касающихся региона. Хотя в отдельных школах имеются элективные курсы регионального характера.

Решение данной проблемы заложено в федеральные образовательные программы путем включения регионального компонента в содержание предмета «География» в рамках формального образования. Кроме того, в неформальном образовании черфез реализацию «разговора о важном», выполнение проектов в рамках общероссийских движений школьников также можно осуществлять знакомство с регионом. Однако решение проблемы зашло в тупик из-за отсутствия региональных образовательных пособий для учащихся, отражающих особенности природы, социума, экономики Курганской области, методических материалов для учителя географии по реализации регионального содержания.

Не решается данная проблема и на уровне вузов. Большие надежды возложены на курс «Основы российской государственности», целью которого является помощь молодежи сформировать свое мировоззрение и привить ей ценности, соответствующие национальным интересамРоссии. Однако на региональный компонент отведено незначительное количество времени. При этом существует острая необходимость закрепления молодежи в собственном регионе.

С целью решения проблемы формирования патриотизма, восполнения знаний о регионе авторами статьи предлагается развивать социоэкологический туризм. С этой целью необходимо разрабатывать проекты модели эколого-краеведческих маршрутов по региону.

Базисом модели эколого-краеведческих маршрутов являются уникальные природные, социоприродные, социальные объекты туризма в регионе. Надстройка над базисом раскрывается в методических аспектах сопровождения организации деятельности разных групп населения на эколого-краеведческих маршрутах. В рамках разработанных маршрутов предлагается организовывать проектно-исследовательскую деятельность по изучению исторических аспектов, связанных с событиями Гражданской войны и ее последствиями в регионе, с развитием региона. Знакомить с родными местами красноармейцев, погибших в годы Гражданской войны; героев Советского Союза, России; гениев своей малой родины; национальным составом региона (мы разные, но мы вместе) и др. Такие проекты должны иметь комплексный характер, отражать природные, социоприродные, социальные аспекты конкретных территорий.

Наиболее интересными для исследования природными объектами в Курганской области являются ландшафты особо охраняемых природных территорий (заказников и памятников природы), например памятника природы «Иванов Камень», «Охонины Брови» и др. На территории Курганской области 21 заказник, из них 17 зоологических и 4 ландшафтных заказника, 99 памятников природы регионального значения и 3 памятника природы местного значения [15].

Что касается социоприродных объектов, то к ним относят комплексные ландшафты, объединяющие природные и культурные объекты (например, территории храмов, обелисков, памятников и другие историко-географические объекты).

Разработку маршрутов следует вести с учетом историко-краеведческой направленности. Можно заложить в основу комплекса маршрутов такую историко-географическую составляющую, как социоэкологические маршруты по торговым путям и ярмарочным центрам XIX века по современной территории Курганской области, расположенной в рамках трех губерний: Пермская, Оренбургская, Тобольская губернии. Своеобразие этих территорий состоит в архитектурных особенностях строений, до сих пор сохранившихся в селениях, особенно отразившихся в храмовой архитектуре.

На территории современной Курганской области возраст ряда храмов составляет 250-300 лет. Курганская область обладает значительным духовным наследием. Отдельная информация (текстовая и фотографическая) о храмах появляется в Глобальной сети. Люди делятся данной информацией, появляются отклики от местных жителей, от уехавших, живущих в различных уголках нашей страны и за ее пределами.

История каждого храма, поселения, народных традиций, хозяйствования, природного окружения может быть предметом проектной деятельности как школьника, так и студента профессионального учебного заведения.

Историко-краеведческая направленность туристских маршрутов обладает высоким потенциалом формирования патриотизма у экскурсантов.

Социальные объекты – учреждения культуры, образования, здравоохранения, уклад жизни в современных поселениях, традиции конкретной местности, а также общественные объединения, созданные на основе общих интересов, занимающиеся социально важными делами в своей местности (организуют экологические акции, праздники, волонтерская деятельность), также могут быть предметом исследовательской деятельности экскурсантов.

Для территории региона необходимо определить потенциал предлагаемого для разработки эколого-краеведческого маршрута (таблица) и организации проектно-исследовательской деятельности на нем.

Классификационные признаки оценки эколого-краеведческого маршрута

|

Первичные (природные) |

Вторичные (социальные) |

Третичные (социоприродные) |

Лимитирующие |

|

Благоприятный климат |

Национальные одежды |

Русская изба, двор с постройками, садом и огородом |

Высокие летние и низкие зимние температуры, ветра |

|

Наличие рек, озер, болот, карьеров, водохранилищ, горных обнажений |

Близость к аэропорту, железнодорожным и автовокзалам |

Гидротехнические сооружения |

Периодичность наводнений, пересыхание малых рек, блюдцевидных озер, обмеление рек и озер |

|

Наличие островных и ленточных боров, березово-осиновых колков, остепнённых лугов |

Комфортность путешествия, информационное обеспечение |

Хорошее состояние дорог, ярмарочные пути, базы ярмарок |

Эндемичные заболевания (клещевой энцефалит и др.) |

|

Наличие охраняемых территорий и видов |

Учреждения образования, здравоохранения (РНЦ ВТО им. Илизарова), возможность оказания первой медицинской помощи |

Территории храмов, памятников культуры и истории, обелисков |

Ядовитые растения, опасные животные |

|

Наличие охотничьих ресурсов |

Сохранение жителями уклада жизни |

Обустроенные экологические тропы, маршруты, ремесла |

Кровососущие насекомые |

|

Возможности для отдыха (пейзажные места) |

Местные обычаи, праздники |

Пляж, набережные, экотропы |

Недостаточно высокое развитие инфраструктуры, знание традиций |

|

Природные ландшафты |

Выдающиеся земляки, музеи |

Объекты музейных экспозиций |

Знание истории |

Потенциал эколого-краеведческого маршрута раскрывается в следующих функциях:

- рекреационной (восстановление физического и психического здоровья путем общения с природными, социоприродными, социальными объектами);

- природоохранной (уменьшение воздействия на окружающую среду путем включения туристов в экологические акции, десанты и другие мероприятия);

- образовательной (изучение природных, социоприродных, социальных объектов, истории, культуры конкретной территории);

- воспитательной (формирование патриотизма, нравственно-экологических ценностей – любви к Родине, стране и др.);

- экономической (инвестиционное развитие территории, создание рабочих мест, повышение уровня жизни и др.);

- социальной (неформальное общение, новые впечатления, формирование идеологии).

Заключение

В России существует проблема повышения патриотического отношения, как к малой родине, так и к стране в целом. Данная проблема характерна для населения разных возрастов, однако наиболее актуальна для детского, подросткового и юношеского возрастов. Решение данной проблемы будет способствовать закреплению молодежи в регионе, формированию стремления внести свой вклад в развитие малой родины, различных направлений экономики регионов, культуры, социума.

Проведено теоретическое обоснование комплексности социоэкологического туризма за счет придания ему историко-краеведческой компоненты, расширения исследовательской составляющей.

Социоэкологический туризм позволяет не только познавать природу, культуру, традиции территории, но также воспитывать патриотизм, совершенствовать моральные, духовно-нравственные, культурные качества молодежи.

Курганская область обладает значимым потенциалом для развития социоэкологического туризма. В регионе достаточно много природных, социоприродных, социальных объектов, интересных для познания края.

Разрабатываемые эколого-краеведческие маршруты уникальны в части познания социоприродных объектов, исследования природного и культурного наследия Курганской области, потенциал которых раскрывается в следующих функциях: рекреационной, природоохранной, образовательной, воспитательной, экономической, социальной.

Библиографическая ссылка

Несговорова Н.П., Савельев В.Г., Богданова Е.П. СОЦИО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ В РЕГИОНЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА МОЛОДЕЖИ И РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ // Современные проблемы науки и образования. – 2024. – № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=33405 (дата обращения: 01.06.2024).