В Нижнем Поволжье естественно произрастают два вида ильмовых: вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.) и вяз граболистный (U. carpinifolia Rupp. ex Suckow.). Интродуцирован в Нижнем Поволжье вяз приземистый (U. pumila L.). В насаждениях также имеется ряд гибридных форм, образовавшихся в результате естественной гибридизации вяза приземистого и граболистного. Коллекционные фонды дендрариев ВНИАЛМИ содержат искусственно созданные гибриды вяза приземистого и гадкого, а также вяз Андросова (U. androssowii Litw.) [2, 5, 1, 8].

Цели исследований – разработка критериев кластеров на основе анализа интродукции родового комплекса Ulmus в насаждениях Нижнего Поволжья и обоснование перспективности видов для защитного лесоразведения в засушливых условиях.

Материал и методы исследований

Объектами исследований являлись различные виды Ulmus, произрастающие в составе естественных, искусственных защитных насаждений Волгоградской и Астраханской областей, а также в дендрологических коллекциях ВНИАЛМИ и Богдинско-Баскунчакского заповедника. На этих объектах были заложены пробные площади с учетом состава, условий произрастания, возраста и модельного участка (табл. 1).

Таблица 1

Характеристика объектов исследований

|

Шифр |

Состав |

Тип леса |

Год посадки |

Квартал/ выдел |

Примечания |

|

Нехаевский межхозяйственный лесхоз, Волгоградская область |

|||||

|

Н1 |

10Во |

Д2 |

1965 |

2/4 |

Лесничество «Динамо» |

|

Н2 |

5Во5Я |

Д2 |

1975 |

3/33 |

|

|

Н3 |

7Я3Во+Б |

Д2 |

1965 |

3/38 |

|

|

Н4 |

8Я2Во |

Д2 |

1965 |

3/39 |

|

|

Н5 |

4Во4Б1Кл1Яб |

Д2 |

1950 |

4/32 |

|

|

Н6 |

5Д5Во |

Д2 |

1950 |

4/38 |

|

|

Н7 |

5Д5Во |

Д2 |

1939 |

4/3 |

|

|

Н8 |

8Вп2Р |

Д2 |

1975 |

3/2 |

Лесничество «Новые Сормы» |

|

Н9 |

7Во1Кл2Гш |

Д1 |

1965 |

3/13 |

|

|

Нижневолжская станция по селекции древесных пород ВНИАЛМИ |

|||||

|

К1 |

10В |

В0 |

1975 |

|

Лесная полоса |

|

К2 |

4Д3Во3Я |

В1 |

1970 |

|

Лесная полоса |

|

К3 |

9Вгиб1Вп |

А0 |

1984 |

|

Маточно-семенное насаждение |

|

К4 |

10Вгиб |

А1 |

1975 |

|

|

|

К5 |

5Кз5Я |

В1 |

1983 |

|

Приовражная лесная полоса |

|

Быковский лесхоз, Волгоградская область |

|||||

|

Б1 |

9Вп1Во |

Д0 |

1968 |

14/9 |

Приморское лесничество |

|

Б2 |

10Вп+Во |

Д0 |

1968 |

14/10 |

|

|

Б3 |

10Я |

Д0 |

1981 |

- |

|

|

Волгоградский лесхоз, Волгоградская область |

|||||

|

В1 |

4Вп3Р3Я+Д |

Д0 |

1952 |

|

Государственная лесная полоса Камышин–Волгоград |

|

В2 |

9Вп1Гр+Д |

Д0 |

1960 |

|

|

|

В3 |

10Вп |

Д0 |

1978 |

|

Кировское лесничество |

|

В4 |

10Вгиб |

Д0 |

1978 |

ЛСП |

|

|

В5 |

10Вг |

Д0 |

2000 |

ЛСП |

|

|

В6 |

10Вгиб |

Д0 |

2000 |

ЛСП |

|

|

В7 |

|

Д0 |

1997-2000 |

Архив семей и клонов |

|

|

Октябрьский лесхоз, Волгоградская область |

|||||

|

О1 |

10Вп |

Д0 |

1960 |

|

Абганеровское лесничество |

|

Богдинско-Баскунчакский заповедник, Астраханская область (Бывш. Богдинская НИАГЛОС) |

|||||

|

А1 |

10Вп |

В0 |

1952 |

|

Лесная полоса |

|

А2 |

10Бер |

В0 |

1976 |

|

Лесная полоса |

|

А3 |

6Во4Д |

В0 |

1976 |

|

Лесная полоса |

|

А4 |

10Вп |

В0 |

1958 |

|

Древесный зонт |

Методика исследований базировалась на анализе литературных и ведомственных источников, собственных данных экспериментальных и полевых наблюдений. Сбор данных проводился по выделенным результативным признакам с составлением матриц сходства для каждой пары сравниваемых объектов (виды, формы, гибриды). Качественные (засухоустойчивость, зимостойкость и др.) и количественные (рост, развитие) типы признаков определялись по типовым методикам с учетом элементов биологического потенциала видов [4, 7]. Математическая обработка результатов осуществлялась в прикладных программах MS Exel и Statistica с использованием малых массивов данных наблюдений, которые объединялись в однородные кластеры [1].

Результаты исследования и их обсуждение

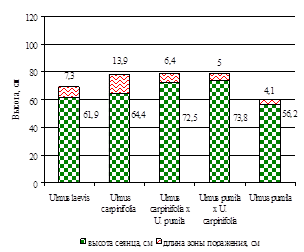

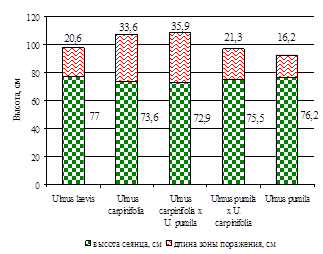

Ильмовые обладают достаточно широкой нормой реакции к факторам среды, что позволяет им произрастать в суровых почвенно-климатических условиях. Устойчивость видов определяют лимитирующие факторы: засуха, морозы, засоление почв, графиоз. Отношение ильмовых к этим факторам определялось в вегетационных опытах и полевых исследованиях (наименьшая существенная разность для 5%-ного уровня значимости составила 3,4–11,5 %). Развитие графиоза определялось в разных условиях увлажнения. На первом варианте влажность почвы поддерживалась на уровне 40 % от НВ, во втором – 60 % от НВ. Заражение производилось культурой гриба. Результаты опыта приведены на рисунке 1.

Наиболее устойчивыми оказались Ulmus pumila и Ulmus pumila x U. carpinifolia с преобладанием его признаков по сравнению с U. carpinifolia и U. laevis. Во влажных условиях болезнь развивается интенсивнее. При полевых обследованиях ильмовых насаждений в сухих условиях степи графиоз нами не обнаружен, что позволяет выращивать в этих условиях чувствительные виды. Интегральная оценка позволила ранжировать виды по устойчивости (табл. 2).

а

а

б

б

Рисунок 1. Развитие графиоза у сеянцев ильмовых при влажности почвы 40% от НВ (а) и 60 % от НВ (б)

Таблица 2

Интегральная оценка видов и гибридов ильмовых

|

Систематическая группа |

Устойчивость, баллы |

Ранг |

|||

|

к засухе |

к засолению |

к морозу |

к графиозу |

||

|

Ulmus pumila |

3,0±0,13 |

3,2±0,14 |

0,9±0,02 |

4,8±0,21 |

4 |

|

Ulmus pumila х U. carpinifolia |

3,5±0,14 |

3,3±0,12 |

3,0±0,14 |

4,3±0,19 |

1 |

|

Ulmus carpinifolia |

3,8±0,13 |

3,5±0,15 |

3,0±0,13 |

3,4±0,14 |

2 |

|

Ulmus laevis |

3,0±0,14 |

3,9±0,17 |

нет данных |

3,1±0,13 |

3 |

Одним из наиболее известных расстояний является евклидово расстояние (табл. 3).

Таблица 3

Степень морфологического сходства у видов Ulmus L. на основе расчета евклидовых расстояний

|

Виды Ulmus L. |

U. laevis |

U. pumila |

U. androssowii |

U. carpinifolia |

|

U. laevis |

3,74 |

|

|

|

|

U. pumila |

4,65 |

3,42 |

|

|

|

U. androssowii |

3,83 |

3,35 |

1,73 |

|

|

U. carpinifolia |

3,79 |

3,32 |

2,18 |

2,88 |

Для обоснования критериев кластеров использовались их нормированные значения (шкалы, масштаб, измерение). Градация значений признаков определена в пределах 0–1. Размер класса по каждому критерию рассчитывался по формуле:

R=(Xmax – Xmin)/10-0,1,

где: Xmax и Xmin – максимальное и минимальное значения по каждому критерию.

Границы классов выявлены минимальными и максимальными значениями каждого критерия (табл. 4).

Таблица 4

Границы классов с минимальными и максимальными значениями критериев

|

Индекс критерия |

Критерии кластеров |

Градации значений признаков и границы классов |

|||||||||

|

0,1 |

0,2 |

0,3 |

0,4 |

0,5 |

0,6 |

0,7 |

0,8 |

0,9 |

1 |

||

|

Эколого-физиологические особенности |

|||||||||||

|

ВД |

водный дефицит листьев в период засухи, % |

< 5 |

6—10 |

11—15 |

16—20 |

21—25 |

26—30 |

31—35 |

36—40 |

41—45 |

> 46 |

|

ВЭ |

состояние коллоидно-осмотических свойств протоплазмы по относительному выходу электролитов |

< 0,5 |

0,6—0,1 |

0,11—0,15 |

0,16—0,20 |

0,21—0,25 |

0,26—0,30 |

0,31—0,35 |

0,36—0,40 |

0,41—0,45 |

> 0,46 |

|

Таксационная характеристика |

|||||||||||

|

Н |

высота ствола, м |

< 1 |

1,1—3,5 |

3,6—6,0 |

6,1—8,5 |

8,6—11,0 |

11,1—13,5 |

13,6—16,0 |

16,1—18,5 |

18,6—21,0 |

> 21,1 |

|

D |

диаметр ствола, см |

< 10 |

10,1—14,0 |

14,1—18,0 |

18,1—22,0 |

22,1—26,0 |

26,1—30,0 |

30,1—34,0 |

34,1—38,0 |

38,1—42,0 |

> 42,1 |

|

DК |

диаметр кроны, м |

< 1 |

1,1—3,5 |

3,6—6,0 |

6,1—8,5 |

8,6—11,0 |

11,1—13,5 |

13,6—16,0 |

16,1—18,5 |

18,6—21,0 |

> 21,1 |

|

П |

прирост побегов, см |

< 10 |

11—30 |

31—50 |

51—70 |

71—90 |

91—110 |

111—130 |

131—150 |

151—170 |

> 171 |

|

Репродуктивная способность |

|||||||||||

|

Ц |

число цветов (соцветий) на метр-ветку |

< 10 |

11—35 |

36—60 |

61—85 |

86—110 |

111—135 |

136—160 |

161—185 |

186—210 |

> 211 |

|

ЧП |

число плодов (соплодий) на метр-ветку |

< 10 |

11—35 |

36—60 |

61—85 |

86—110 |

111—135 |

136—160 |

161—185 |

186—210 |

> 211 |

|

У |

урожайность семян (плодов) с растения, г |

< 100 |

101—600 |

601—1100 |

1101—1600 |

1601—2101 |

2101—2600 |

3101—3600 |

3601—4100 |

4101—4600 |

> 4601 |

|

Д |

доброкачественность семян, % |

< 10 |

11—20 |

21—30 |

31—40 |

41—50 |

51—60 |

61—70 |

71—80 |

81—90 |

> 91 |

|

Декоративность растений (по методике ВНИАЛМИ) |

|||||||||||

|

ФК |

форма кроны |

< 8,4 |

8,5—16,9 |

17,0—25,4 |

25,5—33,9 |

34,0—42,4 |

42,5—50,9 |

51,0—59,4 |

59,5—67,9 |

68,0—76,4 |

> 76,5 |

|

ОЛ |

окраска листвы в течение вегетационного периода |

< 1 |

1,1—6,0 |

6,1—12,0 |

12,1—18,0 |

18,1—24,0 |

24,1—30,0 |

30,1—36,0 |

36,1—42,0 |

42,1—48,0 |

> 48,1 |

|

ПЦ |

продолжительность цветения |

< 1 |

1,1—6,0 |

6,1—12,0 |

12,1—18,0 |

18,1—24,0 |

24,1—30,0 |

30,1—36,0 |

36,1—42,0 |

42,1—48,0 |

> 48,1 |

|

ОЦ |

окраска цветов |

< 1 |

1,1—6,0 |

6,1—12,0 |

12,1—18,0 |

18,1—24,0 |

24,1—30,0 |

30,1—36,0 |

36,1—42,0 |

42,1—48,0 |

> 48,1 |

|

ОП |

окраска плодов |

< 1 |

1,1—8,2 |

8,3—15,4 |

15,5—22,6 |

22,7—29,8 |

29,9—37,0 |

37,1—44,2 |

44,3—51,4 |

51,5—58,6 |

> 58,7 |

|

ООЛ |

осенняя окраска листьев |

< 1 |

1,1—4,6 |

4,7—8,2 |

8,3—11,8 |

11,9—15,4 |

15,5—19,0 |

19,1—22,6 |

22,7—26,2 |

26,3—29,8 |

> 29,9 |

Комплексная оценка кластеров по критериям дает возможность анализа и выявления интродукционного потенциала растений в новых для них условиях существования (табл. 5).

Таблица 5

Комплексная оценка видов рода Ulmus L. по критериям кластеров

|

Индекс критерия |

Виды родового комплекса Ulmus L. и их показатели по критериям кластеров |

|||||

|

laevis |

pumila |

androssowii |

carpinifolia |

carp. var. argenteo variegata |

carp. var. suberosa |

|

|

Эколого-физиологические особенности |

||||||

|

ВД |

0,8 |

0,6 |

0,6 |

0,6 |

0,6 |

0,6 |

|

ВЭ |

0,5 |

0,7 |

0,6 |

0,6 |

0,6 |

0,6 |

|

Таксационная характеристика |

||||||

|

Н |

0,6 |

0,6 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

0,3 |

|

D |

0,7 |

0,7 |

0,6 |

0,6 |

0,6 |

0,5 |

|

DК |

0,6 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

0,4 |

|

П |

0,2 |

0,3 |

0,3 |

0,3 |

0,3 |

0,2 |

|

Репродуктивная способность |

||||||

|

Ц |

0,8 |

0,9 |

0,7 |

0,9 |

0,8 |

0,5 |

|

ЧП |

0,6 |

0,8 |

0,6 |

0,6 |

0,6 |

0,3 |

|

У |

0,6 |

0,7 |

0,6 |

0,6 |

0,5 |

0,3 |

|

Д |

0,9 |

0,8 |

0,1 |

0,7 |

0,7 |

0,7 |

|

Декоративность растений |

||||||

|

ФК |

0,2 |

0,2 |

0,8 |

0,3 |

0,3 |

0,8 |

|

ОЛ |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

0,4 |

0,1 |

|

ПЦ |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

|

ОЦ |

0,2 |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

|

ОП |

0,3 |

0,3 |

0,3 |

0,3 |

0,3 |

0,3 |

|

ООЛ |

0,6 |

0,2 |

0,4 |

0,5 |

0,3 |

0,3 |

Нижнее Поволжье отличается тяжелыми почвенно-климатическими условиями: характерны частое повторение засух, суховеев, морозных зим, недостаточное количество осадков, засоление и солонцеватость почв. Эти факторы являются причиной неудовлетворительного современного состояния древесных видов, их плохого роста и низкой долговечности. Исследованиями выявлены резервы повышения устойчивости и долговечности искусственных насаждений в регионе. Важнейшими из них являеются дифференцированное использование ассортимента деревьев и кустарников в зависимости от природных зон и лесорастительных условий региона и оценки биологического потенциала на основе кластерного метода.

Заключение

Лимитирующие факторы Нижнего Поволжья ограничивают возможности выращивания устойчивых насаждений ильмовых. Разработанные критерии кластеров для оценки устойчивости к засухе, морозу, засолению почв и графиозу позволяют дать обоснование экотопов выращивания каждого вида. В черноземной степи необходимо применять U. laevis, в сухой степи и полупустыни – U. carpinifolia.

Выявлено, что комплексная оценка кластеров по критериям дает возможность анализа и выявления интродукционного потенциала растений в новых для них условиях существования. Установлено, что биоразнообразие родового комплекса Ulmus обладает различием хозяйственно ценных свойств по устойчивости к биотическим и абиотическим факторам, долговечности, росту и развитию. Подбор ассортимента на основе разработанных критериев позволяет создавать искусственные насаждения заданной конструкции в зависимости от их целевого назначения.

С учетом кластерного метода защитные насаждения в Нижнем Поволжье рекомендуется создавать по дифференцированной технологии выращивания ВНИАЛМИ (Авторское свидетельство № 1724095), при этом используя оригинальный алгоритм выделения критериев кластеризации с целью выявления перспективности видов для защитного лесоразведения по следующим этапам:

1) определение признаков и отбор выборки для кластеризации по объектам;

2) выявление меры сходства между видами и объектами по выборкам кластеризации;

3) формирование групп сходных объектов на основе метода кластерного анализа;

4) обоснование критериев и проверка достоверности результатов кластерного решения.

Рецензенты:

Москвичев А.Ю., д.с.-х.н., профессор кафедры агроэкологии и защиты растений ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет», г. Волгоград;

Кимсанбаев О.Х., д.с.-х.н., профессор кафедры садоводства, селекции и семеноводства ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет», г. Волгоград.

Библиографическая ссылка

Семенютина А.В., Подковыров И.Ю. КРИТЕРИИ ОБОСНОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ ПРИ АНАЛИЗЕ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ИНТРОДУКЦИИ ИЛЬМОВЫХ ДЛЯ ЗАЩИТНОГО ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=18219 (дата обращения: 04.11.2025).