ФГОС ООО в числе личностных характеристиквыпускника («портрета выпускника основной школы») приводит такую характеристику, как «уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов», а в составе метапредметных результатов освоения образовательной программы называет умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение[6,с.7]. Следовательно, одной из важнейших задач основной школы на современном этапе развития образования является формирование готовности к сотрудничеству как одной из ключевых компетенцийвыпускника.

Как показал предварительный анализ литературы, проблема сотрудничества достаточно широко представлена в различных исследованиях. Вопросы сотрудничества в условиях учебного взаимодействия субъектов еще в 80-е годы XX века нашли свое отражение в педагогике сотрудничества (Ш.А. Амонашвили, В.Ф. Шаталов, С.Н. Лысенкова и др.), в публикациях, посвященных проблеме организации коллективной познавательной деятельности учащихся (В.К. Дьяченко, Х.Й. Лийметс, И.Б. Первин, Г.А.Цукерман и др.). В отечественной психологии проблема учебного сотрудничества также широко представлена(А.В. Петровский, Л.И. Айдарова, В.П. Панюшкин, В.Я. Ляудис и др.). Вместе с тем проблема формирования в процессе обучения школьников готовности к сотрудничеству как кооперативной компетенции, по нашим данным, специально не изучалась [3, с. 31].

Цель исследования – раскрыть теоретические и эмпирические предпосылки проблемы формирования кооперативной компетенции у школьников подросткового возраста в процессе обучения.

Материал и методы исследования.В ходе данного этапа исследования был осуществлен анализ научно-методической литературы в аспекте изучаемой проблемы с целью уточнения дефиниции «кооперативная компетенция» и проведен пилотажный эксперимент, нацеленный на поиск диагностических средств и оценку сформированности компонентов кооперативной компетенции у школьников подросткового возраста. Эксперимент проводился на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 г.Череповца», в нем приняли участие учащиеся 6–7-х классов (n=130). В качестве диагностического инструментария для оценки сформированности компонентов кооперативной компетенции были отобраны следующие методики: модифицированный вариант методики Н.Е. Щурковой«Незаконченный тезис», модифицированный вариант «Опросника межличностных отношений» В. Шутца (ОМО), тест-опросник К. Томаса «Поведение в конфликтной ситуации».

Результаты исследования и их обсуждение. Раскрывая результаты теоретического анализа, поясним, что кооперативную компетенцию в рамках нашего исследования в самом общем виде мы понимаем как готовность к сотрудничеству. Говоря о готовности личности к какому-либо виду деятельности, следует, на наш взгляд, иметь в виду сложность данного феномена, что обусловливает необходимость личностного подхода в его изучении [4, с. 30]. Базируясь на личностном подходе, мы исходим из того, что, будучи разновидностью компетенции, кооперативная компетенция представляет собой сплав знаний, умений, навыков, мотивационно-ценностных установок и способов поведения личности, определяющих успешность решения практических задач в условиях такой формы организации деятельности, при которой некоторое число людей совместно участвует в одном и том же или в разных, но связанных между собой процессах.

Важным дополнением к содержанию категории «сотрудничество» мы считаем указание А.А.Баранова и М.Ю. Зайцевой на то, что данная форма межсубъектной активности характеризуется осознанием взаимодействующими сторонами единой цели и наличием склонности к ее достижению совместными усилиями, при возникновении которой условием успеха каждого является успех остальных [1, с. 48]. Кроме того, высокий уровень развития сотрудничества,как отмечает Т.А. Рунова,характеризуется значительной личностной потребностью и собственной инициативой ученика, максимальной согласованностью совместных действий, свободным владением навыками рефлексивно-содержательного анализа, развитой способностью удерживать и согласовывать несколько позиций, высокой степенью продуктивности совместной деятельности и равноправным общением, полным соответствием содержания взаимодействия общей задаче деятельности, максимальной степенью произвольности действий, развитым умением самостоятельно критически мыслить [5].

Особую роль в личностном развитии сотрудничество призвано выполнять в подростковом возрасте. По общему признанию, изменения, происходящие в подростковом возрасте, являются одними из наиболее значительных на протяжении всего развития личности. Как отмечает Л.А. Григорович, к концу подросткового возраста происходит становление дифференцированной и осознанной «Я-концепции» как системы внутренне согласованных представлений о себе. Сначала у подростка формируется «Мы-образ», который служит предпосылкой качественно нового «образаЯ». Основным условием формирования «Мы-образа» является его включенность вгруппу сверстников. При этом для подростка важны не только контакты сосверстниками, но и их признание. Ориентация нанормы группы и стремление им соответствовать наиболее отчетливо проявляются в возрасте 12–13 лет.Стремление соответствовать этим нормам, приобрести уважение и высокое статусное место вгруппе сверстников – один из ведущих мотивов вдеятельности подростка [2, с. 27].

Когнитивный (ориентационный) компонент кооперативной компетенции мы связываем с полнотой знаний о сущности и способах сотрудничества. Результаты оценки представлений школьников подросткового возраста о сотрудничестве в классе («Сотрудничество в классе – это …») представлены в таблице 1.

Таблица 1

Представления подростков о сотрудничестве, %

|

Суждения |

6 классы (n=69) |

7 классы (n=61) |

В среднем (n=130) |

|

Взаимопомощь в учении |

31,8 |

21,3 |

26,9 |

|

Дружба |

10,1 |

32,7 |

20,8 |

|

Совместная работа |

11,5 |

9,8 |

10,8 |

|

Хорошие отношения |

7,2 |

8,1 |

7,7 |

|

Списывание |

13,0 |

13,1 |

13,1 |

|

другие |

27,4 |

15,0 |

20,7 |

Из таблицы видно, что наиболее значимым признаком сотрудничества испытуемые считают оказание взаимопомощи в учении, соотносят его с наличием хороших отношений и даже дружбы. Значительным представляется процент респондентов, для которых показателем сотрудничества является списывание. Что касается совместной работы, то с ней связывают сотрудничестволишь десятая часть опрошенных подростков. Данный результат, по нашему мнению, следует интерпретировать как недостаточно полные и не вполне корректные представления подростков о сотрудничестве.

В число показателей сформированности кооперативной компетенции, на наш взгляд, следует также включить предпочтение той или иной модели межличностного поведения. Результаты оценки данного показателя у испытуемых показаны в таблице 2.

Таблица 2

Особенности межличностного поведения подростков, %

|

Шкала (показатель) |

Уровень |

6 классы (n=69) |

7 классы (n=61) |

В среднем (n=130) |

|

Ie (тенденция находиться в обществе других людей) |

высокий |

43,4 |

49,1 |

46,1 |

|

пограничный |

10,1 |

3,4 |

7,0 |

|

|

низкий |

46,4 |

47,5 |

46,9 |

|

|

Iw (желание, чтобы другие проявляли интерес к индивиду и принимали его в свое общество) |

высокий |

57,9 |

32,7 |

46,1 |

|

пограничный |

5,7 |

10,0 |

7,8 |

|

|

низкий |

36,2 |

57,3 |

46,1 |

|

|

Се (тенденция контролировать отношения с другими) |

высокий |

37,6 |

31,1 |

34,6 |

|

пограничный |

7,2 |

8,3 |

7,8 |

|

|

низкий |

55,1 |

60,6 |

57,6 |

|

|

Cw(тенденция подчиняться другим в общении) |

высокий |

46,3 |

52,4 |

49,2 |

|

пограничный |

2,8 |

11,5 |

7,0 |

|

|

низкий |

50,7 |

36,1 |

43,8 |

|

|

Ae (тенденция устанавливать близкие отношения с другими) |

высокий |

55,1 |

24,5 |

48,7 |

|

пограничный |

10,1 |

10,0 |

10,1 |

|

|

низкий |

34,7 |

65,5 |

49,2 |

|

|

Aw (желание индивида, чтобы другие устанавливали с ним глубокие эмоциональные отношения) |

высокий |

50,7 |

27,8 |

40,0 |

|

пограничный |

5,7 |

19,7 |

12,4 |

|

|

низкий |

43,4 |

52,5 |

47,6 |

Как видно в таблице, среди обследованных школьников значительным является число подростков, которые не чувствуют себя хорошо среди людей и склонны их избегать (46,9%), избегают принятия решений и взятия на себя ответственности (57,6%), не приемлют контроля над собой (43,8), осторожны при установлении близких отношений (49,2%). Следовательно, приходится констатировать, что около половины опрошенных подростков предпочитают такие модели межличностного поведения, которые не способствуют эффективному взаимодействию.

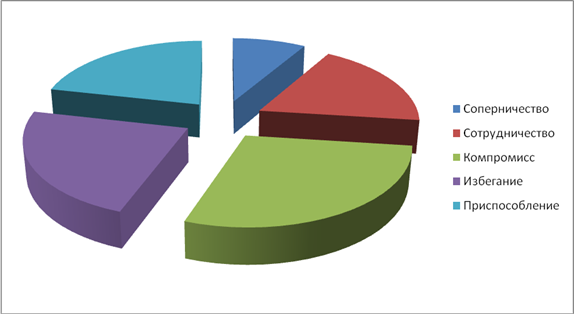

Важным показателем готовности подростка к совместной работе в составе группы, на наш взгляд, является способ поведения, к использованию которого он прибегает в конфликтной ситуации.Как видно на рисунке ниже, наиболее предпочитаемым способом разрешения конфликтов опрошенные школьники считают компромисс (28,5%), который действительно вполне приемлем в ряде случаев и может рассматриваться как достаточно эффективный для совместной работы способ разрешения конфликтных ситуаций. Кроме того, среди подростков, которые в случае конфликта готовы прибегнуть к соперничеству, таковых оказалось меньшинство (8,5%). В то же время и сотрудничество как оптимальный способ поведения в большинстве конфликтных ситуаций в среднем по выборке оказался едва ли не наименее предпочитаемым (18,5%).

Предпочтения учащихся 6-х и 7-х классов в выборе способа разрешения конфликтных ситуаций, в %

Стоит также отметить, что в частоте выбора сотрудничества и приспособления шестиклассниками и семиклассниками имеются достоверные различия (φ*эмп = 2.687 при p<0,01 и φ*эмп = 3.38 при p<0,01 соответственно) (таблица 3), что, возможно, отражает некоторые тенденции возрастного развития.

Таблица 3

Предпочтения подростков в выборе способа разрешения конфликтных ситуаций, %

|

Способы |

6 классы (n=69) |

7 классы (n=61) |

|

Соперничество |

8,7 |

8,2 |

|

Сотрудничество |

11,6 |

26,2 |

|

Компромисс |

24,6 |

32,8 |

|

Избегание |

24,6 |

21,3 |

|

Приспособление |

30,5 |

11,5 |

Заключение. Таким образом, проведенное исследование дает основания для некоторых предварительных выводов. В частности, необходимо признать актуальность для педагогической науки и образовательной практики проблемы формирования у школьников подросткового возраста готовности к сотрудничеству как одной из ключевых компетенцийвыпускника основной школы.

Следует также подчеркнуть, что понятие «компетенция» указывает на интегративный характер явления, не сводимый к набору определенных умений, и требует опоры на личностный подход при его рассмотрении.

Показателями сформированности кооперативной компетенции, на наш взгляд, могут выступать такие показатели, как представления о сотрудничестве, отношение к нему как наиболее эффективному способу разрешения конфликтных ситуаций и предпочтение той или иной модели межличностного поведения.

Результаты диагностики убеждают в том, что уровень готовности подростков к сотрудничеству невысок. Следовательно, необходимо осуществить поиск педагогических условий, соблюдение которых позволит формировать у подростков кооперативную компетентность.

Рецензенты:Денисова О.А., д.п.н., профессор, заведующий кафедрой дефектологического образования, Череповецкий государственный университет, г. Череповец;

Яковлева Е.В., д,п.н., профессор, заведующий кафедрой начального образования, Череповецкий государственный университет, г. Череповец.

Библиографическая ссылка

Лысенко М.В., Варфоломеева З.С. ФОРМИРОВАНИЕ КООПЕРАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У ШКОЛЬНИКОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=18382 (дата обращения: 04.11.2025).